|

Francia e Inghilterra nel Settecento: le rotazioni agrarie

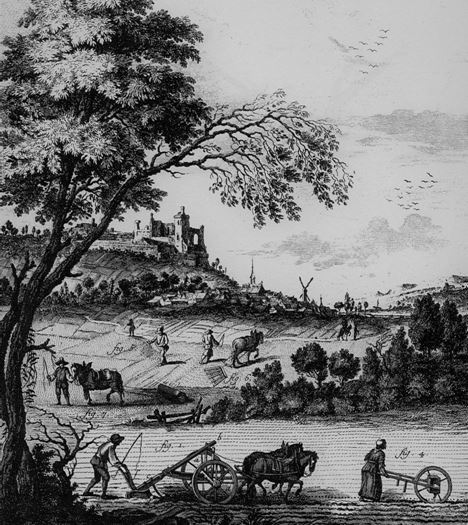

Bella e ben lavorata questa campagna ritratta in una tavola dell’Enciclopedia Francese – 1751-1772 -, dove compaiono più contadini impegnati in diversi lavori agricoli. In primo piano: un contadino-aratore compie l’operazione di aprire con l’aratro i solchi nel terreno; davanti a lui una contadina getta i semi nei solchi con la seminatrice. In secondo piano: un contadino livella il terreno con il frangizolle che appunto sminuzza le zolle, perché la terra deve essere preparata a fondo. Nel piano successivo: a sinistra un contadino sparge i semi a mano, mentre a destra un altro copre i semi con l’erpice, che pulisce il terreno dalle erbe e lo livella. Sullo sfondo completano lo scorcio agreste casette, campanile, mulino, castello fortificato. Tutto incorniciato da un albero molto frondoso Ma chi sono questi contadini o agricoltori?. Gli agricoltori secondo Smith Nel Settecento i contadini, impegnati in lavori manuali, sono il ceto meno considerato dalla società, tuttavia hanno portato l’agricoltura a un buon livello di sviluppo, forti della loro esperienza che viene dal passato.. Il grande economista scozzese Adam Smith – 1723-1790 - definisce il lavoro del contadino “il grande mestiere della campagna”, poiché “ non vi è forse mestiere che richieda una così grande varietà di nozioni e di esperienze” come quello agricolo. Il contadino sa arare, seminare, mietere; è anche pastore, allevatore e altro ancora. L’agricoltore può sembrare un uomo rozzo che non sa parlare bene, ma per le numerose operazioni che svolge e per i diversi strumenti che maneggia non è per nulla un “modello di stupidità e d’ignoranza”: si porta dietro una millenaria eredità di conoscenze che vengono da un lontanissimo passato, l’età della pietra. La rivoluzione agricola del neolitico e lo spirito di osservazione Circa 10.000 anni a.C., nel periodo neolitico, avviene il passaggio importante dall’economia di caccia, pesca e raccolta a quella dell’agricoltura, dove accanto ai cacciatori e ai pescatori compaiono i contadini e le contadine, che non sono più semplici raccoglitori dei vegetali che vedono crescere spontaneamente nei campi, ma diventano produttori a loro volta. Con un lento progredire, preparato dalla precedente età del mesolitico, sviluppano pratiche basate su numerose osservazioni, fatte in anni di lavoro, di prove e spesse volte di errori. Questo fatto è definito dagli storici la rivoluzione agricola del neolitico. Gli agricoltori coltivano la terra attenti ai cicli dei vegetali -dai semi ai germogli e alle piante mature-, e sperimentano anche che non sempre ottengono ciò che serve al loro fabbisogno. Arrivano le annate cattive che non dipendono solo da cause esterne, come l’acqua indispensabile in agricoltura purché non sia o troppo scarsa o troppo abbondante. Osservano che una pianta, coltivata per un certo numero di anni nello stesso campo, dopo un po’ toglie fertilità al terreno in cui cresce e dà raccolti sempre più scarsi. Da qui l’agricoltura seminomade - o itinerante- praticata in passato: per via dei campi impoveriti i contadini si spostano in terre nuove da sfruttare. Tuttavia dopo un po’ si avvedono che gli stessi campi impoveriti, lasciati a riposo cioè “a maggese”, ritornano fertili negli anni successivi. Fanno poi altre scoperte, per esempio osservando nel tempo un semplice prato spontaneo, in cui prevale l’erba medica - nota erba da foraggio-, si accorgono che dopo alcuni anni le piantine di erba medica via via diminuiscono: la coltivazione è invecchiata. La terra non alimenta più l’erba medica, ma non è del tutto esaurita, perché al posto dell’erba medica spontaneamente crescono rigogliose piantine di un’altra famiglia. Ogni famiglia vegetale ha la preferenza per specifiche sostanze minerali, diverse da quelle preferite da altre piante. Un buon terreno si “stanca” se sottoposto a lungo a una sola coltura, mentre si “rigenera” se per qualche anno è lasciato a riposo, a maggese come detto sopra, oppure se è coltivato con un’altra pianta, che assorbe molto alcuni minerali, di cui la pianta precedente è stata poco avida, e usa con moderazione altri minerali impoveriti dal raccolto già avvenuto. Gli agricoltori comprendono l’utilità dell’avvicendamento delle colture: in uno stesso campo producono vegetali di varie qualità, alternandoli ciclicamente anno dopo anno. Questa è la rotazione agraria. La nuova rivoluzione agricola del Settecento Nel Settecento europeo, specialmente in alcune aree, aumenta ed è più varia la produzione dei campi. Circa la rotazione agraria, già fin dal Medio Evo, si avverte la convenienza di sostituire il sistema della rotazione biennale o coltivazione a 2 campi, in cui solo un campo è arato e l’altro è a riposo, con quello più redditizio della rotazione triennale o coltivazione a 3 campi. Quest’ultimo sistema prevede: 1. un campo lavorato a grano o segale, che sono seminati in inverno, 2. un secondo campo coltivato ad avena o orzo o fagioli e piselli, che son semine primaverili, 3. un terzo campo lasciato a riposo. Ne risulta maggior sfruttamento dei campi rispetto alla rotazione biennale. Passano i secoli e gli agricoltori sanno escogitare vari sistemi di avvicendamenti, molto più razionali di quelli ricordati, e fanno attenzione alle varietà vegetali disponibili, alla tipologia dei campi e al clima. Arthur Young, agronomo inglese della seconda metà del ‘700, presenta “an excellent course of crops” –un’ottima successione di colture-, che è una rotazione quadriennale così impostata: 1. rape, con terreno concimato, 2. orzo o avena, 3. trifoglio, 4. frumento. Il contadino non a caso stabilisce la successione delle coltivazioni, ma per esperienza sa che deve seguire un ordine, che tenga conto dei particolari comportamenti delle piante sui diversi terreni. Vi sono piante dette colture preparatrici, come la barbabietola o la rapa. Queste esigono una buona aratura e una buona concimazione e in più sono soggette a costanti sarchiature, per eliminare con zappa o altri mezzi le erbe infestanti infiltrate nella coltivazione. Dopo il raccolto di una coltura preparatrice la terra è pronta per una cultura sfruttatrice, come il grano o l’orzo o l’avena, poiché il campo lavorato è ancora fertile e libero dalle erbe cattive distrutte in precedenza. Raccolta una pianta sfruttatrice, non si può sfruttare ulteriormente il terreno, ma occorre rigenerarlo. E’ la volta di una coltura miglioratrice come le leguminose da foraggio. Queste hanno radici molto sviluppate, che penetrano oltre lo strato superficiale del campo, e per di più hanno sulle stesse radici dei tubercoli che fissano l’azoto, elemento fondamentale per la crescita dei vegetali. Una buona coltura miglioratrice, come trifoglio o erba medica, dopo essere stata falciata fornendo cibo per animali, lascia residui organici azotati che ridanno fertilità al campo. Arriva infine il turno per una nuova coltura sfruttatrice ospitata in un terreno ricco e povero di erbe cattive. I consigli dell’agronomo Young rispettano il fondamentale principio che una coltura sfruttatrice (come frumento, orzo, avena, segala) può essere impiantata o dopo una coltura preparatrice o dopo una coltura riparatrice. Infatti nella rotazione dello Young le rape, coltura preparatrice, iniziano il ciclo; segue l’orzo o l’avena, colture sfruttatrici; poi il terreno si rinnova con il trifoglio, coltura riparatrice; termina il ciclo il frumento, nota coltura sfruttatrice. Una svolta storica I progressi agricoli sono tutti basati sulla pratica, sulla conoscenza empirica di chi lavora. Una pratica che si avvantaggia anche di nuovi vegetali, come la patata o il mais, che provengono dall’America, il Nuovo Mondo scoperto da Cristoforo Colombo, e di tecniche che passano da un popolo all’altro. In agricoltura grandi maestri sono gli olandesi, che già nel ‘600 lavorano i campi su basi più moderne e razionali e che prima di altri inseriscono nell’avvicendamento delle piante quelle importanti colture preparatrici e riparatrici, fondamentali per la produttività dei suoli. Secondo le informazioni di Charles Wilson in La Repubblica Olandese, il trifoglio e certi tipi di cavoli, come la rapa o il navone, sono introdotti in Inghilterra da Lord Townshend, ambasciatore inglese nei Paesi Bassi e ricco possidente terriero, che ammira i successi olandesi. Non per nulla è noto come Turnip Townshend, ossia Rapa Townshend. Ma anche altri ricchi proprietari, come i Walpole, coltivano le rape in Inghilterra, perché sia le rape sia il trifoglio sono buone piante da foraggio per animali e questo permette di abbinare la coltivazione dei vegetali all’allevamento degli animali, all’interno di grandi fattorie. Afferma il su citato Young: “Nelle grandi tenute… vediamo il bestiame più numeroso, gli animali da tiro più robusti, gli attrezzi migliori, i concimi più ricchi, le migliorie più audaci e rischiose”. Avviene poi un altro importante fatto: sulla via già intrapresa nel ‘600, anche gl’intellettuali non disdegnano più di interessarsi delle attività manuali, come “il grande mestiere della campagna”. Ne è un esempio la stessa Enciclopedia Francese, che non tratta solo gli elevati ed astratti temi della filosofia o della religione o della politica, ma che dedica molti volumi alle tecniche dei più diversi lavori. La tavola sopra riprodotta ben rappresenta questo nuovo clima in cui si sviluppano materie scientifiche, come la chimica e la biologia, che nel ‘700 iniziano a studiare con metodi rigorosi i processi profondi che avvengono nei campi. Molti interrogativi impliciti nelle operazioni dell’agronomia incominciano a ricevere risposte razionali e precise, aumentando sempre più i successi dell’agricoltura. Con questi aumenta il cibo a disposizione dei popoli che conoscono un buon aumento demografico. I tempi sono maturi per un nuovo grande evento: la rivoluzione industriale. L’Inghilterra e la Francia sono i paesi che a pochi decenni di distanza iniziano l’avventura dell’industrializzazione: dopo il 1750 la maggioranza della popolazione attiva non è più impegnata nei faticosi lavori dei campi, ma lavora faticosamente nelle fabbriche. |

|