|

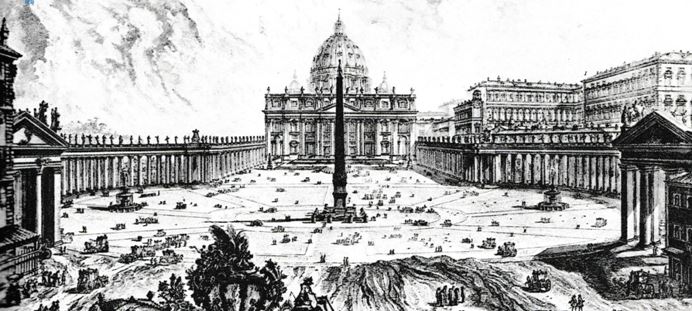

Roma alla fine del Cinquecento, obelisco di San Pietro

E’ visibile al centro l’obelisco egizio trasferito sotto l’imperatore Caligola, nel 40 d.C., dalla città di Eliopoli a Roma. Gli obelischi egizi, mirabili per le loro dimensioni, si possono ricondurre alla divinità del Sole ed ai suoi raggi. In fondo si vede la basilica di San Pietro con la cupola di Michelangelo - iniziata nel 1547 e terminata nel 1593 -; cinge la piazza il colonnato seicentesco del Bernini. Papa Sisto V Alla fine del Cinquecento Papa Sisto V s’impegna nel grande sviluppo edilizio di Roma. Dà un’organizzazione organica alla città e ricorre agli obelischi egiziani, opportunamente posti a vantaggio dei pellegrini, come punto di riferimento dei luoghi più significativi della cristianità. Fa innalzare l’obelisco di piazza San Pietro, la quale è in via di sistemazione: non è completata la cupola michelangiolesca. Ancora lontano nel tempo è il colonnato barocco. Domenico Fontana Nel 1568 l’architetto Domenico Fontana ha l’incarico di collocare in piazza San Pietro l’obelisco egiziano trasferito a Roma dall’imperatore Caligola. Offre una preziosa e dettagliata relazione di questo fatto nella sua opera “Della Trasportatione dell’Obelisco Vaticano e delle Fabbriche di Nostro Signore Papa Sisto V”. L’opera impegnativa si serve di macchine semplici, come argani e leve, già note fin dall’antichità; deve quindi contare molto sulla forza muscolare di uomini e cavalli: sono impiegati circa ottocento uomini e centoquaranta cavalli. Fontana sa che l’esito dell’impresa dipende da una meticolosa organizzazione e dalla massima disciplina di tutte le forze in azione. Inoltre cerca di superare complessi problemi di statica, problemi non ancora ben noti teoricamente ai suoi tempi. Privilegio del Papa per Domenico Fontana Il 5 ottobre 1585 è stipulato l’atto – il privilegio -, che conferisce ufficialmente il lavoro d’innalzamento dell’obelisco all’architetto Fontana e in cui si stabiliscono precise clausole. L’architetto può disporre di operai e lavoratori di varie competenze, oltre ai materiali necessari, versando i dovuti compensi. Può servirsi di assi, travi e legnami che sono più vicini alla piazza, corrispondendo un prezzo valutato da due arbitri. Può far tagliare tutta la legna di proprietà della Chiesa, senza pagamento. Tutti i materiali sono esenti da spese aggiuntive, nell’atto si legge: “Che possa comprare e portar via le suddette cose ogn’altra a ciò necessaria da qual si voglia persona senza pagar gabella o datij (dazi) d’alcuna sorte”. Circa il vettovagliamento è stabilito: “Che possa senza licenza o bollettino pigliare in Roma, e nelle altre città o luoghi vicini, ogni sorte di vettovaglia per uso proprio, de’ suoi ministri et animali.” Per l’impresa, che richiede ampio spazio di manovra, è concesso demolire costruzioni esistenti e si riconosce al Fontana: “Che possa (se così sarà necessario) gettare o far gettare a terra le case vicine a detta guglia, trattando però prima del modo di rifare il danno a chi si doverà”. Un esempio di “megamacchina” Il peso del manufatto Come prima operazione, è stabilito il peso dell’obelisco con meticolose misurazioni. Fontana rileva con il filo a piombo che, dalla base inferiore alla base superiore da cui inizia la guglia, il blocco misura 107,5 palmi, corrispondenti a poco più di 23 metri. Inoltre fa squadrare, usando una pietra dello stesso minerale del monolite, una specie di dado che misura un palmo – 21,7 centimetri - e ne determina il peso. Con non pochi calcoli geometrici l’architetto riesce a stabilire il peso totale del monolite, che risulta di libre 963.537 e 45/38, corrispondenti a circa 327 tonnellate. Il progetto tecnico Il Fontana sa che per un così pesante manufatto occorrono quaranta argani e cinque grosse travi usate come leve, oltre ovviamente a un gran numero di robuste corde e alla forza coordinata di uomini e cavalli. Questo suscita perplessità e gli esperti dell’epoca sostengono che sia difficile coordinare perfettamente quaranta argani. L’esperienza insegna che fra gli argani ce ne sia sempre uno che tira più di tutti; questo, rompendosi, creerebbe scompiglio in tutta l’operazione. Il Fontana, invece, è sicuro del suo progetto, anche se non dispone di prove e di precedenti relazioni su fatti analoghi. Lavori preliminari L’architetto passa all’esecuzione del progetto: l’obelisco è circondato da un’armatura, che è un castello di travi e travoni di legno, basato su 8 colonne e 48 puntelli. Il tutto, ben collegato insieme, è talmente robusto da reggere al peso di un gran fabbricato. La guglia è ricoperta da stuoie doppie per non rovinarsi. Si spiana un’enorme piazza attorno all’obelisco e si dispongono i quaranta argani. La minuziosa coordinazione Fontana conta sulla coordinazione degli assistenti all’opera e così precisa: “Perché i deputati alla cura del castello potessero in un attimo conoscere quali argani fossero restati o troppo lenti, o troppo tirati a mossa per mossa, feci segnare gli argani per numero ordinatamente…”. Fontana si crea la possibilità di controllare dalla cima del castello ogni minimo inciampo e di vedere se qualche argano si debba allentare o tirare. Tutto ciò avviene perché: “I capi mastri deputati alla cura ciascheduno del particolare loro argano potevano in un momento rispondere per ordine et eseguire quanto loro era imposto particolarmente, senza una minima confusione…” Quindi si procede e: “ Segnati che furono gli argani, et accomodate tutte le corde, si cominciò ad argano per argano a tirarli con tre e quattro cavalli, per accordare e unire le loro forze…” Il complesso lavoro richiede massima attenzione e soprattutto silenzio, infatti sono previste dure pene in caso di disordine e confusione. Così racconta il Fontana: “E perché il popolo infinito concorreva a vedere così memorabile impresa, per ovviare a i disordini che potesse causare la moltitudine delle genti s’erano sbarrate le strade ch’arivano sopra detta piazza, e si mandò un bando, ch’il giorno determinato ad alzar la guglia nissuno potesse entrar dentro a i ripari, salvo che gli operaij; a chi havesse sforzato li cancelli vi era pena la vita; di più, chi nissuno impedisse in qual si voglia modo gli operaij, e che nissuno parlasse, sputasse o facesse strepito di sorte alcuna, sotto gravi pene, acciò non fussero impediti li comandamenti ordinati da me a ministri …” Riflessioni di un urbanista dei nostri tempi Il termine “megamacchina” è dovuto all’urbanista-sociologo americano Lewis Mumford, che a proposito di grandi opere del passato così si esprime: “Era una struttura invisibile composta di parti umane, vive ma rigide, ognuna delle quali aveva un compito, una funzione, un lavoro specifico da svolgere, per attuare le immense potenzialità produttive e i giganteschi progetti di una grande organizzazione collettiva.” Pratiche religiose e sviluppo dell’opera Le fasi principali del lavoro sono precedute da cerimonie religiose: sono dette due messe dello Spirito Santo per il buon fine dell’impresa. Inoltre, dopo la confessione, si comunicano “tutti gli offitiali, lavoranti, capi mastri e carrattieri che dovevano lavorare o intervenire a così gran fatto …”. Anche l’architetto Fontana si prepara opportunamente e ricorda che Papa Sisto V “m’haveva dato la sua benetitione, commettendomi ciò che io avessi da fare”. Per mesi lavora la “megamacchina”, dove ogni operaio ha una precisa postazione e un preciso incarico; ogni argano è controllato da due capimastri per farlo lavorare secondo chiare disposizioni: il suono di una tromba indica di svolgere un lavoro, il suono di una campana segnala di sospendere un’operazione. Dice infatti il Fontana: “Tutti gli operaij furno deputati et accomodati a luoghi loro assegnando ad ogni argano due capimastri, quali si prendessero cura et usassero diligenza di farlo lavorare secondo l’ordine, il quale era, ch’ogni volta che si fusse sentita sonar la tromba da una trombetta ch’io haveva fatto venire a posta, e stava in luogo rilevato visto da tutti, ciascheduno dovesse far voltare il suo argano, havendo buon occhio ch’il tutto si eseguisse diligentemente, e che quando havessero sentito il suono d’una campana, la quale io haveva fatto accomodare alla cima del castello, subito s’havessero da fermar tutti.” Il cuore della cristianità Alla base di tutto vi è Roma, centro della cristianità, e Papa Sisto V non trascura di eliminare ogni elemento profano da un monumento di origini egiziane, per sottolineare il valore cristiano di Roma. Collocato l’obelisco nella piazza, “Ordinò che si facesse una processione per consacrarvi sopra la croce dorata, e per purgare e benedir la guglia …”. |

|