|

Piemonte nel Medio Evo, il tau di sant’Antonio di Ranverso

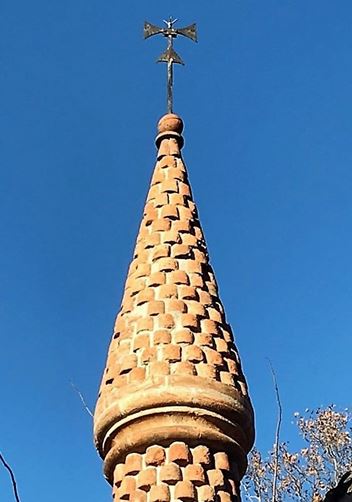

su cui è visibile la “croce a Tau”. Nell’antica abazia di Sant’Antonio di Ranverso, che è nell’area torinese e che è la testimonianza di un medioevale luogo di accoglienza per pellegrini e ammalati, il “tau”, è presente ovunque, non solo sui pinnacoli della chiesa e del vicino ospedale. All’esterno della chiesa è scolpito su una stele conficcata in un masso erratico; all’interno è presente negli altari e in cima al bastone di una statua lignea di sant’Antonio. Sono visibili sulla facciata della chiesa due grandi tau, ognuno con tre fiamme, posti dentro due cerchi inghirlandati. Croce a Tau La “croce a tau” è un antichissimo simbolo che si presenta come una croce mozzata, formata da due assi: quello più lungo è verticale e con l’estremità superiore è tangente a un asse più corto, messo in orizzontale. La sua particolare forma, che ricorda appunto la lettera greca tau - T -, è presente in molte culture, come in quella egiziana: compare molte volte nei geroglifici e nei monumenti dell’antico Egitto, dove è simbolo di vita. Il tau è legato a un eremita vissuto nel deserto egiziano fra il 3° e il 4° secolo, il grande sant’Antonio abate: per questo è anche detto “croce di Sant’Antonio”. Per la somiglianza con la croce su cui morì Cristo, il tau è diffuso nel cristianesimo, dove è simbolo della passione e della resurrezione. Per questo fu venerato nel Medio Evo e, per esempio, san Francesco nel ‘200 lo appose come sigillo ai suoi scritti. Con le invasioni barbariche, all’inizio dell’età medioevale, l’immagine del tau non è del tutto nuova per i popoli germanici: il loro dio Thor viene rappresentato con una bipenne o un martello dalla forma simile a una croce mozzata. Ma altra somiglianza molto evidente è quella fra il tau e la stampella dei malati: questo spiega le numerose croci a tau di Sant’Antonio di Ranverso, centro ospedaliero, dove il tau è un segno taumaturgico, che potenzia le terapie e favorisce le guarigioni. Ampliamento di un ospedale All’imboccatura della Val di Susa v’è il luogo detto Ranverso, da “de rivo enverso”, che si trova non lontano dal fiume Dora Riparia. Qui nel 1188 il conte di Savoia Umberto III, più tardi beatificato, promuove vicino ad Avigliana, suo paese natale, un centro religioso destinato ad assistere e curare i malati, oltre ad ospitare i pellegrini. E’ gestito da monaci che provengono da Vienne, nel Delfinato, dove nel 1095 è stato traslato il corpo del santo del deserto e dove sorge un monastero a lui dedicato. Qui operano frati ospedalieri, detti “antoniani”: medici e guaritori che curano i morbi più diffusi nel Medioevo assistendo lebbrosi, appestati e soprattutto malati col "fuoco sacro", nel quale sono riconoscibili mali che colpiscono la pelle e che sono l´herpes zoster e l’ergotismo. Sono mali gravi detti anche "fuoco di sant´Antonio", perché i malati si rivolgono a questo santo per guarire. Anche quanti curano il fuoco sacro venerano sant’Antonio e vestono un abito scuro su cui compare, in azzurro, l’emblema del tau o croce di sant’Antonio. A Ranverso due monaci di Vienne, Giovanni – probabilmente quel Giovanni Gerson cui alcuni studiosi attribuiscono l’opera “Imitazione di Cristo” - e Pietro, iniziano con un ospedale e poi creano il complesso dell’abazia con l’aiuto di Umberto III, che lascia un mulino e annessi terreni. I monaci godono di piena libertà: sono esentati da pedaggi e da dazi; per di più dotati di potere giurisdizionale stabiliscono e impongono regole agli uomini che risiedono nelle proprietà dell’abazia. Quest’ultima, sempre più stimata, si arricchisce di nuove terre offerte da altri donatori. Nasce un’interessante chiesa, ora in stile gotico dopo vari rimaneggiamenti, con annessi l’ospedale sempre in stile gotico, un monastero e stalle e locali adibiti ad attività agricole. Simboli e immagini La statua in legno colorato di sant’Antonio, collocata nella chiesa di Ranverso, mostra un uomo dalla lunga barba bianca: ha un abito scuro con il tau, un bastone sormontato sempre dal tau, una campanella per richiamare i fedeli, un libro in mano e, particolare simpatico, un porcellino ai suoi piedi. In questa statua e negli affreschi, dove sono ritratti contadini che portano al santo vari animali e soprattutto dei cinghialetti, si colgono i fondamenti della vita dei frati-guaritori.. Secondo la tradizione sant’Antonio, che visse nel deserto solitario e lontano dagli uomini, rivolge la sua attenzione agli animali, di cui è protettore, e nelle immagini il santo è circondato da più animali. Ma fra quest’ultimi è il maialino quello particolarmente amato da Sant’Antonio, come è amato dai monaci antoniani, che dai maiali traggono sia cibo sia grasso: grasso usato per unguenti con cui curare le ulcere della pelle e lenire il dolore. Sempre la tradizione collega a Sant’Antonio, che nel deserto seppe resistere a tentazioni diaboliche, un altro simbolo: la fiamma che arde, come quelle che si vedono sulla facciata di Ranverso. Queste rappresentano il male inviato dal demonio e sconfitto dal santo che quindi, per analogia, può sconfiggere i mali degli ardenti. Le fiamme intuitivamente richiamano l’insopportabile bruciore di una malattia come il “fuoco di sant’Antonio”, attribuibile ad un virus o a un parassita delle piante, non tanto al diavolo. Lavori dei campi e risorse L’abazia porta molti segni del lungo lavoro svolto da quanti, dai monaci ai contadini, si adoperano per curare e sfamare malati e pellegrini. Secondo la saggia tradizione antoniana, un malato non è solo curato localmente con unguenti, ma deve essere anche ben nutrito con un cibo, che comprenda carne, vino, frutta, latte. E’ d’obbligo evitare con ogni cura il cibo scadente, come quello che mescola grano con segala, non segala buona ma segala cornuta, che attaccata da un parassita provoca l’ergotismo, che ulcera la pelle ed è molto pericoloso. L’ospedale e l’abazia presentano facciate impreziosite da ornamenti fatti di formelle in cotto, che si riferiscono alle produzioni agricole del centro. Non mancano le formelle con ghiande, che sono il cibo proprio dei cinghialetti o maialini da cui trarre il materiale per i balsami; vi sono formelle con fiori, altre con grappoli d’uva e fichi: tutto richiama i prodotti della campagna circostante. Inoltre non si devono dimenticare le stalle degli animali. |

|